Les questions / réponses

Exprimez-vous et posez vos questions sur le projet

Le parc

Est-il encore possible de modifier la zone d'implantation du parc ?

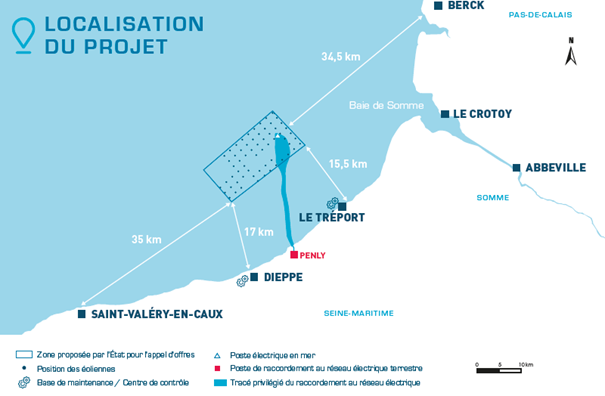

La zone de développement du projet correspond à la zone sélectionnée par l’Etat dans le cadre du second appel d’offres de 2013. Le porteur de projet se doit de s’inscrire dans ce cadre préétabli.

La zone du projet de Dieppe Le Tréport a été définie par l’Etat dans le cahier des charges de son appel d’offres portant sur des installations éoliennes de production d’électricité en mer en France métropolitaine et pour lequel la Société Eoliennes en Mer Dieppe Le Tréport a été désignée lauréate en 2014.

En 2015, lors du débat public, les services de l’Etat ont d’ailleurs mentionné les différents critères qui ont présidé au choix de cette zone, à savoir :

- les contraintes liées aux usages existants ;

- l’exposition au vent ;

- les possibilités de raccordement ;

- les contraintes environnementales.

En amont du lancement des appels d’offres éoliens en mer, dont le premier date de 2011, l’Etat a mené une série de consultations des acteurs concernés (usagers de la mer, services déconcentrés de l’Etat, collectivités locales, associations locales et nationales, etc.) visant à définir les zones favorables à l’implantation de parcs éoliens en mer.

La zone du Tréport a été retenue en raison des enjeux qualifiés de “moyens” pour cette zone.

La zone définie étant un invariant de l’appel d’offres, le porteur de projet se doit de s’inscrire dans ce cadre préétabli.

Cette obligation a été rappelée au cours du débat public sur le projet éolien en mer de Dieppe Le Tréport qui s’est tenu à l’été 2015.

L’ancienne ministre de l’Écologie et de l’Energie, Ségolène Royal, a confirmé par courrier le 10 juin 2016 que la zone du projet ne serait pas modifiée, tout en réaffirmant l’importance de la conciliation des différents usages, notamment la pêche, et de la protection de l’environnement.

S’agissant du sujet de la pêche :

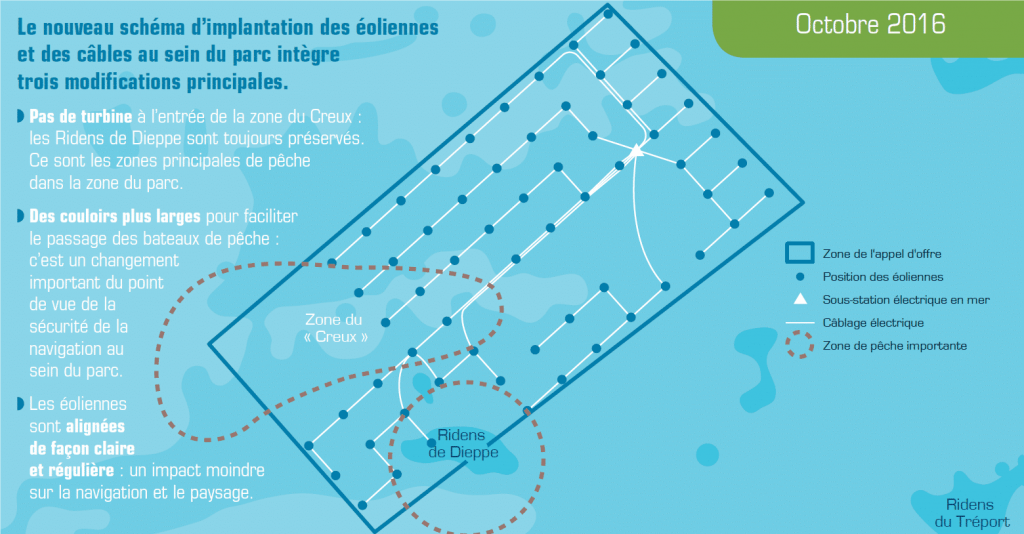

Ne pouvant modifier la zone du projet, des efforts considérables ont été menés par Eoliennes en Mer Dieppe Le Tréport (EMDT) pour rendre le parc compatible avec les activités de pêche. Un nouveau schéma d’implantation des câbles et des éoliennes a été proposé afin de faciliter les activités de pêche dans la zone du parc (alignement des éoliennes et des câbles dans le sens du courant marin et élargissement des couloirs de navigation) et libérer des zones importantes pour la pêche (Ridens de Dieppe et zone du Creux).

Ce nouveau schéma d’implantation, basé sur les résultats des études de levée des risques et sur l’étude de l’activité maritime de la zone (basée sur les données des CRPMEM), a été présenté en présence des pêcheurs professionnels lors de la réunion plénière de l’Instance de Concertation et de Suivi qui s’est tenue le 19/10/2016 à la Préfecture de la Seine Maritime. A cette occasion, la Région Normandie a salué « les efforts consentis par la société « Eoliennes en Mer Dieppe Le Tréport ».

Le parc a une durée de vie de 25 ans. Que va-t-il se passer après ? Qui va prendre en charge son démantèlement ?

Pour le parc éolien en mer de Dieppe Le Tréport, la concession d’occupation du domaine public maritime octroyée par l’Etat est d’une durée de 40 ans. Cette période démarre à compter de l’obtention des autorisations administratives définitives, obtenues en février 2019. Après 2 années de travaux, prévues entre 2024 et 2026, et 25 ans d’exploitation, une évaluation de l’état d’usure du parc sera réalisée. Si l’état d’usure permet un prolongement de la durée d’exploitation du parc éolien en mer, l’exploitation pourrait donc se poursuivre dans la limite des 40 ans de la concession. Dans le cas contraire, il sera procédé à un démantèlement (d’une durée d’un à deux ans) de l’ensemble des composants du parc (éoliennes, fondations, câbles inter-éoliennes), conformément à la règlementation.

En effet, les parcs éoliens en mer sont soumis à une obligation de démantèlement dans le respect de l’environnement. Le cahier des charges de l’appel d’offres défini par l’Etat, auquel est soumis EMDT, prévoit des obligations claires en ce sens.

L’exploitant est légalement responsable et doit provisionner les garanties financières nécessaires au démantèlement du parc éolien en mer. L’offre acceptée par l’Etat en 2014, dont le coût d’environ 2 milliards d’euros est indiqué dans le dossier d’EMDT, inclut des garanties financières pour la prise en charge du démantèlement.

Le premier parc éolien en mer, celui de Vindeby, a été installé au large du Danemark en 1991. Il a été démantelé en 2017 après 26 ans d’exploitation.

Des engins explosifs pourraient être présentes sur la zone d’implantation du projet de parc éolien en mer de Dieppe-Le Tréport. Comment sont-ils détectées ?

La zone où sera implanté le parc éolien en mer de Dieppe Le Tréport présente un risque qualifié de « significatif » par l’Etat, du point de vue de la présence d’engins explosifs. De nombreux explosifs datant de la Seconde Guerre Mondiale seraient en effet encore présents sur et dans les fonds marins, et constituent donc un risque à prendre en compte dans la mise en œuvre du parc éolien en mer.

Les différents types d’engins explosifs potentiellement présents sur le site ont été identifiés. Une attention particulière a été portée aux quatre épaves identifiées au sein de la zone propice, ainsi qu’aux mines allemandes de fond de type « LMB » ou « BM 1000 », qui ont été retenues comme références pour la définition des campagnes de détection. Ces dernières ont en effet une signature magnétique très faible, elles sont donc difficiles à détecter. Ainsi, si elles peuvent l’être, tous les autres types de mines ou de bombes potentiellement présentes le seront.

Cette particularité liée à la zone du projet oblige EMDT à réaliser une étude de détection d’éventuels engins explosifs avant tous travaux ou études, qui nécessiteraient une intrusion dans le sol et le sous-sol.

Des campagnes de détection ont été réalisées préalablement à chaque campagne d’études géotechniques (prélèvement de sol, carottages, …) afin d’éviter tout accident.

Ces campagnes ont eu lieu en 2011, 2015 et 2018.

En prévision du démarrage des travaux prévus en 2024, une nouvelle campagne de détection à eu lieu à l’été 2020 et une autre devrait avoir lieu avant le début de la construction.

Si à la suite de cette campagne, des suspicions quant à la présence d’engins explosifs apparaissent, une étude approfondie à l’aide d’un robot sous-marin est nécessaire pour confirmer ces hypothèses. Si un engin explosif est effectivement identifié, la Préfecture Maritime Manche Mer du Nord sera informée avant un possible déminage pris en charge par le groupement des plongeurs démineurs de la Marine Nationale.

Comment a été choisi le type de fondations des éoliennes en mer Dieppe Le Tréport ?

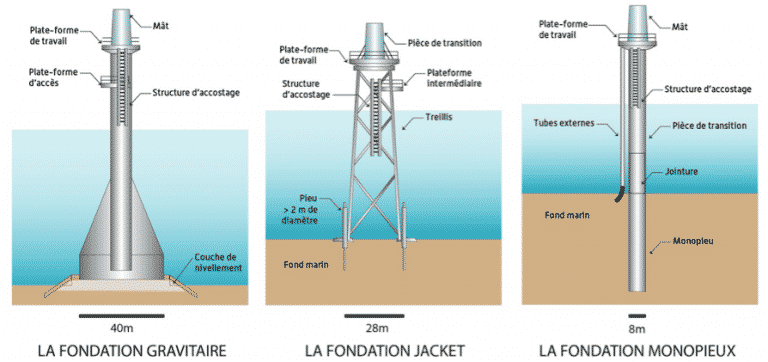

La « fondation » est la pièce qui permet d’installer des éoliennes en mer compte tenu de la profondeur des eaux. Les éoliennes sont posées sur ces fondations, elles-mêmes arrimées aux fonds marins. Il existe trois grands types de fondations :

- La fondation monopieu : il s’agit d’un pieu (creux) composé d’acier et enfoncé dans le sol marin. Ce type de fondation est le plus répandu dans les parcs européens actuellement en exploitation (81,7% des fondations installées fin 2017). Il est adapté pour des profondeurs n’excédant pas 30 mètres. Selon les types de sol et les dimensions des éoliennes, son emprise au sol s’étend sur un diamètre qui varie de 4 à 8 mètres. En fonction des dimensions du monopieu, des types de sol et des conditions de mer rencontrées, ce type de fondation peut également nécessiter la mise en place d’une protection, dite anti-affouillement, contre l’érosion causée par le mouvement de l’eau autour des pieux. Cette protection consiste majoritairement en la mise en place d’une couche de roches autour du monopieu ou, dans certains cas, par l’installation d’une structure préfabriquée (tapis en caoutchouc, structure fixe en acier…).

- La fondation gravitaire : il s’agit d’une structure en béton posée sur le fond marin, qui nécessite une préparation du sol, ainsi que des protections anti-affouillement. Son emprise au sol s’étend sur un diamètre allant de 30 à 50 mètres.

- La fondation jacket (ou structures en treillis métallique): il s’agit d’une fondation treillis composée de tubes en acier posés sur 3 ou 4 pieux (creux). Elle connaît une utilisation croissante, notamment parce qu’elle est adaptée à des éoliennes de forte puissance et à des profondeurs plus importantes (jusqu’à 50 mètres). Son emprise au sol est faible comparativement aux autres types de fondation, puisque ses pieux sont d’environ 2 mètres de diamètre. D’autre part, elle ne nécessite pas nécessairement de protections anti-affouillement.

Afin de choisir les fondations adéquates pour le parc éolien en mer de Dieppe Le Tréport, des études préalables ont été menées sur ces trois grands types de fondations. En définitive, EMDT a choisi d’utiliser la fondation jacketqui a l’avantage d’être compatible avec de nombreuses profondeurs et conditions de sol. De plus, elle a déjà été mise en œuvre avec succès sur plusieurs parcs éoliens en mer en Europe. Ces parcs présentent des caractéristiques similaires aux projets français en termes de profondeur et de nombre d’éoliennes (exemples : Alpha Ventus, Ormonde, Thorton Bank 2).

Le parc éolien rejettera-t-il des métaux lourds et si oui, comment évaluez-vous leur quantité ?

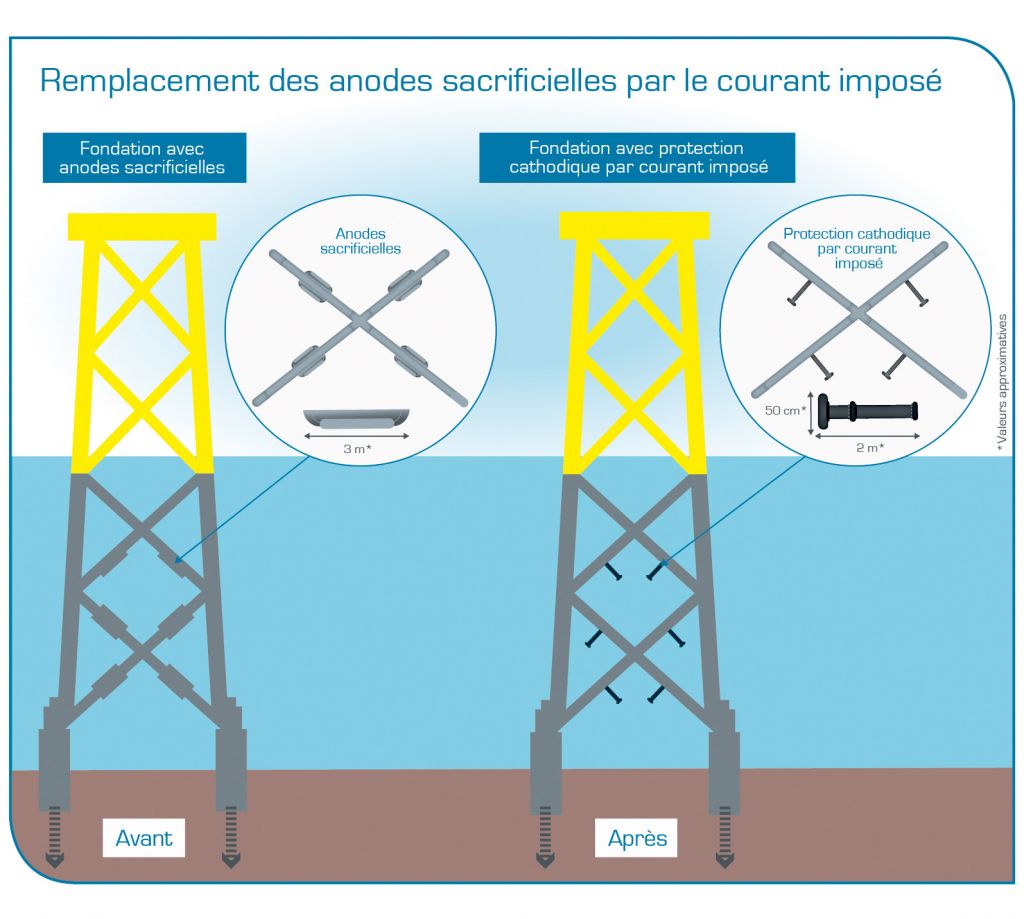

Afin de protéger de la corrosion les structures métalliques immergées (les fondations), EMDT a décidé d’utiliser une solution dite de « protection cathodique ».

Jusqu’en février 2018, la solution envisagée pour protéger les fondations contre la corrosion consistait en la dissolution d’anodes sacrificielles majoritairement composés d’aluminium. La dissolution des anodes sacrificielles dans l’eau permet, en effet, par réaction chimique de protéger les parties métalliques des fondations.

Si les anodes sacrificielles, dont l’impact sur l’environnement est faible, sont une technologie éprouvée et largement répandue (on les retrouve par exemple sur d’autres ouvrages métalliques en mer, sur les bouées ou les navires de commerce et de pêche), la concertation avec le grand public et les associations environnementales a amené Éoliennes en Mer Dieppe – Le Tréport (EMDT) à lui préférer un système de protection par courant imposé, qui permet d’éviter le rejet de métaux dans l’environnement marin.

Cette protection consiste en l’installation d’anodes faites de titane qui reçoivent un très faible courant électrique (6V, l’équivalent d’une pile AA) permettant, par réaction chimique, de protéger la structure de la corrosion. Le système est raccordé à l’éolienne et des câbles parcourent la fondation afin de transporter l’électricité jusqu’aux anodes. Ce système est sans danger pour la faune et la flore marines.

Source : EMDT, 2018

Quel est le coût total de ce projet et qui paie ?

Le projet a un coût d’environ 2 milliards d’euros entièrement pris en charge par la société Eoliennes en Mer Dieppe Le Tréport (EMDT).

Les habitants du littoral normand-picard profiteront-ils de l’électricité produite par le parc ?

L’électricité produite par les éoliennes du parc de Dieppe Le Tréport sera diffusée sur le réseau électrique national. Le littoral normand-picard bénéficiera donc de cette énergie au même titre que l’ensemble du territoire français.

En effet, les 62 éoliennes du projet seront raccordées par des câbles électriques sous-marins à un poste de transformation électrique en mer. Ensuite la société RTE connectera le poste électrique en mer au réseau public de transport d’électricité au niveau du poste de 400 000 volts de la centrale nucléaire de Penly.

A titre d’information complémentaire, depuis 1999, l’ouverture progressive du marché européen à la concurrence a abouti à la séparation des activités de production et de transport pour garantir à tous les producteurs d’électricité un accès non discriminatoire et transparent aux infrastructures de réseau et donner aux consommateurs la liberté de choisir leur fournisseur d’électricité.

Quand est-ce que le parc éolien en mer sera construit ?

La société Eoliennes en Mer Dieppe Le Tréport (EMDT) a obtenu en février 2019 les autorisations administratives nécessaires à la construction du parc éolien en mer. Celles-ci ont fait l’objet de recours administratifs dont nous estimons le délai de traitement à environ quatre ans.

Le calendrier actuel est le suivant :

- 2019 – 2023 :

- Traitement des recours administratifs par la justice ;

- Finalisation des études techniques ;

- Appels d’offres des principaux lots du parc (fondations, câbles inter-éoliennes, sous-station électrique en mer) – Sélection des fournisseurs en 2022

- A partir de 2023 : Fabrication des éléments du parc par les fournisseurs sélectionnés

- 2024 – 2026 : Travaux d’installation en mer

- A compter de 2026 : Mise en service progressive du parc pour une durée de 25 ans minimum.

La concertation

La concertation : qu'est-ce-que c'est, à quoi ça sert ?

La concertation s’entend comme un dialogue continu et ouvert entre EMDT (la société Eoliennes en Mer Dieppe Le Tréport), les services de l’Etat, les collectivités territoriales, les citoyens, les acteurs économiques, les organismes socioprofessionnels et les associations représentatives. Ce processus de partage d’information et d’échange est destiné à faire émerger les points de vue et les contributions susceptibles d’améliorer le projet et ses conditions d’implantation, tout au long de son élaboration. Dès le début du projet, EMDT s’est engagé dans la concertation, afin d’élaborer son offre avec les acteurs locaux et ainsi développer un projet qui réponde au mieux aux attentes du territoire.

Du 24 avril au 31 juillet 2015, le débat public décidé par la Commission nationale du débat public (CNDP) et organisé par la Commission particulière du débat public (CPDP) a permis à un public élargi de s’exprimer, dans un cadre réglementé.

Par la suite, le 22 décembre 2015, sur la base du compte-rendu de la CPDP et du bilan de la CNDP, EMDT a décidé de poursuivre le développement du projet et a pris plusieurs engagements, que vous pouvez retrouver en cliquant sur le lien suivant : .

EMDT a notamment décidé de poursuivre et intensifier ses actions de concertation pour permettre :

- D’informer sur le projet et son avancement et répondre aux questions qu’il suscite ;

- De faciliter le dialogue entre EMDT et les parties prenantes ;

- De solliciter les avis et propositions pour élaborer un projet respectueux du territoire.

En parallèle, la préfecture de Seine-Maritime a organisé une vingtaine de groupes de travail thématiques avec les acteurs de chaque domaine (environnement, tourisme, ressources halieutiques, sécurité maritime, impact socio-économique, raccordement…) dans le cadre d’une Instance de Concertation et de Suivi (ICS).

Ce travail de concertation a permis à EMDT d’alimenter sa réflexion et de faire évoluer le projet de parc, afin qu’il s’adapte le mieux possible à son territoire d’implantation. Parmi les évolutions qui en résultent, on peut noter notamment citer :

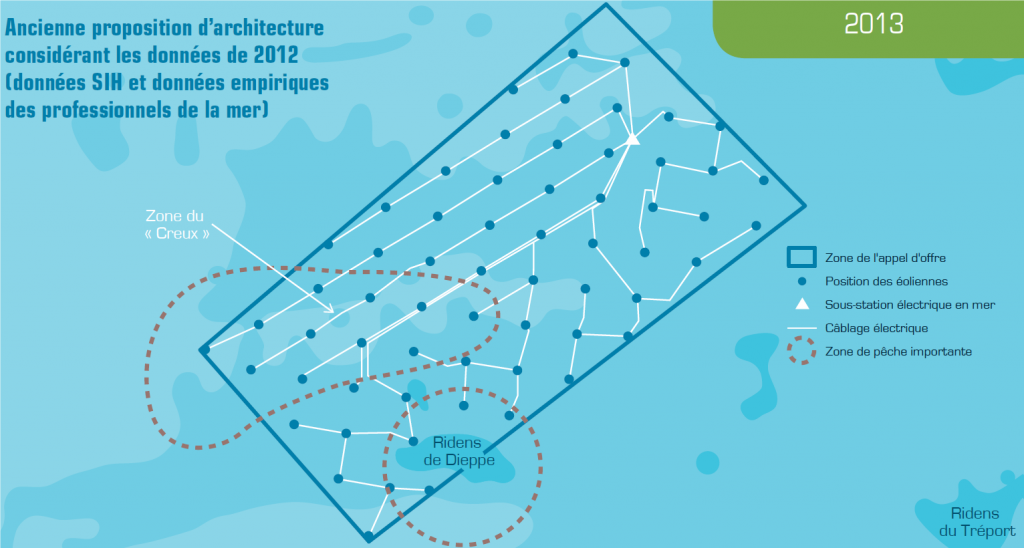

- Les changements apportés, depuis 2013, à la future disposition des câbles et des éoliennes au sein de la zone d’implantation – à savoir : l’absence d’éoliennes à l’entrée de la zone du Creux et sur les Ridens de Dieppe, identifiées comme les principales zones de pêche dans la zone du parc ; des couloirs plus larges pour faciliter le passage des bateaux de pêche ; un alignement des éoliennes de façon claire et régulière pour limiter l’impact paysager et faciliter la navigation au sein du parc… ;

- La décision d’EMDT, suite à l’avis de l’Agence française pour la Biodiversité en 2018, de ne pas utiliser d’anodes sacrificielles sur les fondations des éoliennes mais à la place un système de protection par courant imposé sans rejet de métaux dans l’environnement ;

- La réalisation d’une étude collectant des retours d’expérience d’autre pays sur les interactions entre les activités touristiques d’un littoral et la présence de parc éolien en mer au large, afin d’apporter des éléments de réponse aux interrogations exprimées par les acteurs locaux du tourisme (Retour d’expérience : Tourisme et Eolien en mer. VUES sur Mer, 2018).

L’enquête publique du projet a constitué une étape majeure du calendrier du projet et de la procédure d’instruction des demandes d’autorisations administratives, qui ont été déposées par EMDT, le 10 mai 2017. Elle est venue motiver la décision de la préfète de Normandie relative aux demandes d’autorisations administratives déposées.

Afin de mener ce travail de concertation, une équipe chargée des relations locales est implantée à Dieppe depuis 2014 pour assurer le lien avec le territoire. Cette équipe a déployé une multitude de moyens de concertation et d’information : lettre d’information du public trimestrielles (+1500 abonnés), un site web, Twitter, YouTube, Linkedin, Facebook, une exposition itinérante, et une multitude de formats de rencontre du grand public et des parties prenantes intéressées. On dénombre une centaine de rencontres avec le public, sous forme de réunions publiques, ateliers thématiques, points d’informations ouverts pendant les vacances, stands mobiles sur les marchés, dans les supermarchés et sur les plages du littoral, participation aux évènements culturels et sportifs locaux, forums d’information, rendez-vous du web …. Depuis 2014, ce sont plus de 25 000 personnes qui ont été rencontrées à travers nos dispositifs de concertation.

Vous pouvez retrouver les comptes-rendus et les supports de présentation des différents événements en cliquant sur le lien suivant : Les ateliers et réunions.

Par ailleurs et à la suite de nombreuses sollicitations de leur part, près d’une vingtaine de partenariats, renouvelés chaque année, ont été signés avec des acteurs locaux (associations sportives, environnementales, d’éducation, locales).

Une campagne de financement participatif a également été organisée au printemps 2019 : 1M€ ont été levés par 958 éco-épargnants (¼ des investissements provenant de la Somme et de la Seine Maritime), démontrant ainsi l’appétence et l’intérêt des territoires et des riverains pour le projet.

La pêche

Pourquoi ne pas exploiter l'embase des éoliennes en nurserie pour poissons ?

Les fondations des installations en mer développent un « effet récif », comme cela peut être observé sur d’autres structures immergées, telles que les fondations d’installations pétrolières, les bouées, les épaves… Cet « effet récif » consiste en la colonisation de ces structures par la faune et la flore. Il y a ainsi fixation de micro-organismes, d’algues et d’invertébrés, qui peuvent permettre progressivement l’installation de poissons et mammifères marins, selon le principe des réseaux trophiques (chaînes alimentaires reliées entre elles au sein d’un écosystème).

D’après les retours d’expériences des parcs éoliens en mer existants comme celui d’Edmond Aan Zee (Pays-Bas) où l’on enregistre une forte agrégation de poissons autour des fondations ou celui de Barrow (Royaume-Uni), les espèces observées sur les fondations sont principalement des moules, des étoiles de mer, des anémones et des ophiures. Dans de tels cas, l’« effet récif » constitue une source de nourriture et un abri pour certaines espèces. Cet effet est souvent assimilé à un impact positif au travers des conclusions des auteurs scientifiques étudiant le sujet. Cette augmentation de richesse et biomasse sert de nourriture pour les poissons et in fine aux prédateurs supérieurs comme les oiseaux.

Toutefois, des études ont montré également que les peuplements rencontrés sur l’effet récif pouvait changer par rapport à ceux rencontrés initialement. Les scientifiques s’accordent à dire qu’il reste difficile de dire si cette potentielle évolution reste positive ou pourrait avoir des effets négatifs. C’est pourquoi EMDT propose un programme de suivi pluridisciplinaire dont un des thèmes est le suivi des communautés se développant sur les fondations des éoliennes.

Avec ce projet, la zone sera-t-elle encore fréquentée par les poissons, mollusques et crustacés - comme elle l'est aujourd'hui ?

Lors de la phase de construction, puis lors de la phase d’exploitation du projet, un suivi de la fréquentation de la zone par les espèces d’intérêt halieutique (exploitées par la pêche) et les autres peuplements marins sera réalisé. Ce suivi a pour objectif de confirmer les éventuelles modifications comportementales d’une ou plusieurs espèces au cours de la vie du projet. Mais il est déjà possible d’imaginer certaines évolutions en collectant les expériences des projets de parcs éoliens déjà installés.

Les résultats des programmes de suivi pré et post-construction de projets de parcs éoliens en Europe du Nord (Danemark, Royaume-Unis, Norvège…) apportent de nombreux indices sur les évolutions probables de l’environnement sous-marin du projet de Dieppe Le Tréport.

Une étude de Stenberg et al. (2011)[1] a montré lors de sept années de suivi au parc éolien de Horns Rev (côte ouest du Danemark) qu’il n’y a eu que peu d’effets sur les assemblages et structures des communautés de poissons du fond (incluant la sole, la morue, grondins, barbue parmi d’autres) et de pleine eau (hareng, sprat, maquereau, chinchard…). La pêche aux arts dormants (filet trémail…) a été maintenue après la mise en exploitation du parc.

Les programmes de suivi des parcs « North Hoyle » (dans la baie de Liverpool) et « Barrow » (proche du Cumbria) au Royaume-Uni ont montré que les résultats des études halieutiques pré et post construction sur les espèces commercialement ciblées étaient comparables, et ont poursuivi des tendances similaires dans ces deux régions voisines (Cefas, 2009[2]). La pratique de la pêche au casier (à crabes et homards) est d’ailleurs autorisée et pratiquée dans le parc de Barrow (cf. Figure 1) ou encore dans le parc de London Array (dans l’estuaire de la Tamise).

[1] Stenberg, C., Deurs, M.v., Støttrup, J., Mosegaard, H., Grome, T., Dinesen, G.E., Christensen, A., Jensen, H., Kaspersen, M., Berg, C.W., Leonhard, S.B., Skov, H., Pedersen, J., Hvidt, C.B., Klaustrup, M., Stenberg, C., Deurs, M.v., Støttrup, J., Mosegaard, H., Grome, T., Dinesen, G.E., Christensen, A., Jensen, H., Kaspersen, M., Berg, C.W., Leonhard, S.B., Skov, H., Pedersen, J., Hvidt, C.B., Klaustrup, M., 2011. Effect of the Horns Rev 1 Offshore Wind Farm on Fish Communities. Follow-up Seven Years after Construction. In: Leonhard, S.B., Stenberg, C., Støttrup, J. (Eds.), Follow-up Seven Years after Construction. DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. [2] Espèces vivant à proximité du fond. [3] Espèces vivant en pleine eau.[4] Cefas, 2009. HERRING in the North Sea (ICES Division IV, VIId and IIIa) – 2009

[1] Stenberg, C., Deurs, M.v., Støttrup, J., Mosegaard, H., Grome, T., Dinesen, G.E., Christensen, A., Jensen, H., Kaspersen, M., Berg, C.W., Leonhard, S.B., Skov, H., Pedersen, J., Hvidt, C.B., Klaustrup, M., Stenberg, C., Deurs, M.v., Støttrup, J., Mosegaard, H., Grome, T., Dinesen, G.E., Christensen, A., Jensen, H., Kaspersen, M., Berg, C.W., Leonhard, S.B., Skov, H., Pedersen, J., Hvidt, C.B., Klaustrup, M., 2011. Effect of the Horns Rev 1 Offshore Wind Farm on Fish Communities. Follow-up Seven Years after Construction. In: Leonhard, S.B., Stenberg, C., Støttrup, J. (Eds.), Follow-up Seven Years after Construction. DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. [2] Espèces vivant à proximité du fond. [3] Espèces vivant en pleine eau.[4] Cefas, 2009. HERRING in the North Sea (ICES Division IV, VIId and IIIa) – 2009

Est-ce-que le territoire occupé par le parc éolien sera interdit à la pêche professionnelle ?

EMDT travaille avec la Préfecture maritime pour favoriser la pêche à l’intérieur du parc éolien en mer. Ainsi, dans un courrier datant de décembre 2015, cette dernière a confirmé par écrit à EMDT et aux comités des pêches :

« Pendant la phase d’exploitation, les activités de pêches professionnelles, préexistantes au développement du parc, seront maintenues mais régulées pour garantir la sécurité des usagers. »

De plus, tenant compte des interrogations exprimées par les professionnels de la pêche, la société Eoliennes en Mer Dieppe Le Tréport (EMDT) a optimisé le schéma d’implantation des éoliennes et des câbles au sein de la zone définie par l’Etat, notamment pour faire cohabiter au mieux le parc et les activités de pêche. Ce nouvel agencement du parc, présenté lors de la plénière de l’Instance de Suivi et de Concertation du 19 octobre 2016, prévoit :

- La réduction du nombre de lignes d’éoliennes et espacement entre lignes d’éoliennes élargi à environ 1100 m afin de faciliter le passage des navires ;

- L’alignement des éoliennes dans le sens des courants et par un câblage 66kV également aligné selon le sens du courant, optimisé et limitant les traversées de câbles entre les lignes d’éoliennes afin de réduire le risque de croche ;

- L’évitement des zones des Ridens de Dieppe ainsi que l’entrée de la « zone du Creux », réputés comme zones riches en ressources halieutiques

Les conclusions de la Grande Commission Nautique du projet éolien en mer de Dieppe le Tréport qui s’est tenu le 11 septembre 2017 confirment les possibilités de pêcher au sein du futur parc.

Il appartiendra à la Préfecture Maritime de fixer les règles de sécurité maritime et de navigation au sein du parc éolien en mer ainsi que les règles qui pourraient être mises en place à l’égard des activités de pêche professionnelle. EMDT se tient à la disposition des acteurs de la pêche pour étudier toutes les propositions faites en ce sens.

Figure 1. Evolution du schéma d’implantation des éoliennes et du câblage, entre 2013 et 2016. (Source : EMDT, 2016)

A quelle profondeur, seront ensouillés les câbles électriques inter-éoliennes ? Cela sera-t-il suffisant pour pouvoir pêcher en toute sécurité sur la zone concernée ?

La protection des câbles inter-éoliennes se fera majoritairement par ensouillage (enfouissement) dans les fonds marins (99% des cas). Dans l’hypothèse d’un ensouillage impossible à cause de la nature dure des sols (1% des cas), les câbles seront enrochés (recouverts de roches). L’ensouillage se fera à une profondeur de l’ordre de 1,1m environ et l’enrochement avec une couche de 1m de roches.

Ces profondeurs visent à éviter les risques de croches avec les arts traînants (les techniques de pêches en contact avec les fonds marins) et ainsi permettre le maintien de l’ensemble des usages de pêche professionnelle. Toutefois, pour éviter tout risque de découvrement des câbles électriques ensouillés (enterrés dans les fonds marins), les câbles seront vérifiés régulièrement par des campagnes de suivi géophysique afin d’assurer la sécurité des usagers de la mer. Un système de supervision électronique permettra également de détecter un découvrement des câbles.

Enfin, pour compléter la sécurisation des activités de pêche aux arts dormants et aux arts traînants, la Préfecture maritime pourrait mettre en place des zones d’exclusion interdisant la pêche professionnelle sur plusieurs dizaines de mètres de part et d’autre des câbles inter-éoliennes. Compte tenu de cette possible interdiction, les câbles inter-éoliennes seront disposés de manière à former des couloirs de navigation clairs et plus larges (min. 0,8 km) pour y favoriser la poursuite des activités de pêche professionnelle.

Quelles sont les mesures prises pour limiter les impacts sur la pêche professionnelle ?

Le porteur de projet a proposé une disposition des câbles et des éoliennes qui permettra aux pêcheurs de travailler au sein du parc, une fois celui-ci installé (voir ci-dessus).

D’autre part, EMDT s’est engagée à compenser intégralement les impacts avérés pendant les phases de construction et d’exploitation, selon les données issues de de la méthode VALPENA (évaluation des pratiques de pêche au regard des nouvelles activités).

En parallèle, les comités des pêches professionnelles percevront, à compter de la mise en service du parc, 35 % du montant d’une taxe annuelle à laquelle sera soumis la société en charge d’exploiter le parc. Ce montant servira à financer des projets en faveur d’une exploitation durable des ressources de la mer (poissons, crustacés, mollusques…).

L’environnement

Actuellement, alors que le parc n’est pas encore construit, y’a-t-il des pollutions présentes dans les sédiments (particules légères en suspension dans l’eau) de sa zone d’implantation ?

Les sédiments de la zone du projet et ses alentours ont été analysés grâce à quatre campagnes en mer de prélèvements sédimentologiques. Ces analyses physico-chimiques en laboratoire indiquent que les sédiments sont exempts de pollution par les contaminants chimiques (métaux lourds, PolyChloroBiphényles (PCB), TriButyléTain (TBT) ainsi que ses dérivés…), organiques (Carbone Organique Total, Azote et Phosphore total) et bactériologiques (Escherichia coli).

Quel impact du parc éolien en mer de Dieppe Le Tréport sur les sédiments (particules légères en suspension dans l’eau) et sur la turbidité des eaux (teneur en sédiments) ?

La turbidité d’une eau représente sa teneur en sédiments en suspension. En mer, il arrive que des panaches turbides apparaissent, rendant l’eau trouble du fait d’une importante concentration de sédiments. La turbidité peut être un phénomène naturel ou causé par une activité humaine (le fait de creuser ou gratter les fonds marins peut entraîner la mise en suspension de sédiments volatiles, à l’image d’une boule à neige secouée).

Concernant le parc de Dieppe Le Tréport, plusieurs éléments sont à prendre en compte :

- La turbidité naturelle est variable en fonction de caractéristiques environnementale des sites d’implantation des éoliennes.

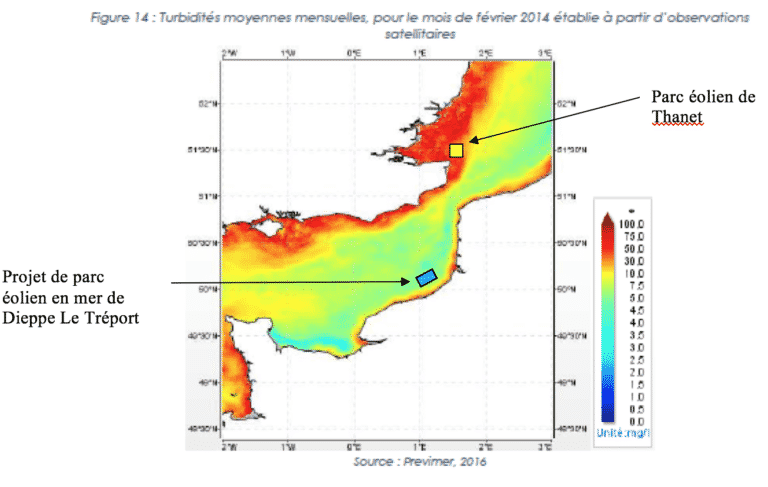

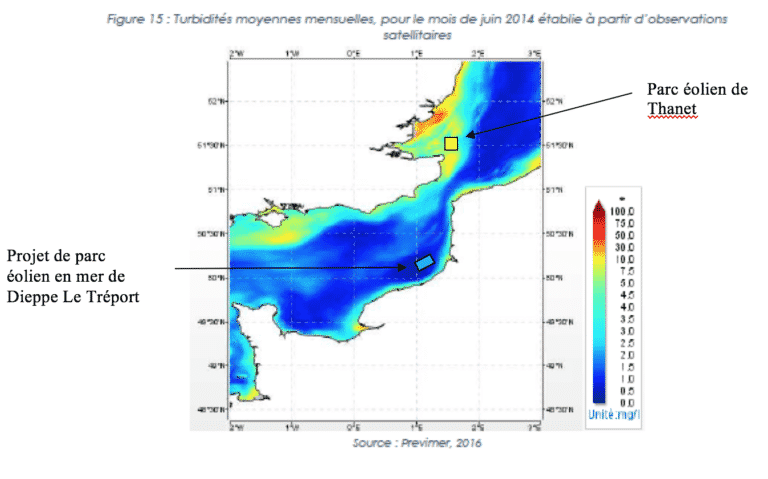

En s’intéressant à la turbidité des eaux en Manche et en Mer du Nord, on s’aperçoit que cette dernière varie fortement d’un endroit à l’autre. Sur les cartes suivantes, si l’on compare la zone du parc éolien en mer de Thanet situé en Grande-Bretagne (carré jaune) dans l’embouchure de la Tamise avec celle du projet de parc éolien en mer de Dieppe Le Tréport sur la côte d’Albâtre (rectangle bleu), la turbidité moyenne mesurée en hiver et en été est radicalement différente :

- Février 2014 : La turbidité en milligrammes de sédiments observés par litre d’eau est comprise entre 3 et 4 mg/l sur la zone de Dieppe Le Tréport contre 50 à 75mg/l sur la zone du parc éolien en mer de Thanet.

- Juin 2014 : La différence de turbidité des eaux entre les deux zones est là aussi importante, entre 0 et 1 mg/l sur Dieppe Le Tréport contre 5 à 10 mg/l pour la zone de Thanet.

Ces importantes différences de turbidité entre les côtes françaises et britanniques s’expliquent entre autres par la nature des fonds de chaque zone. L’embouchure de la Tamise (où se situe le parc éolien en mer de Thanet) est composée de sables argileux dont les niveaux de turbidité naturelle sont élevés. Ainsi, nous observons des écarts de turbidité considérable entre l’hiver (février 2014) et l’été (juin 2014), c’est un phénomène naturel.

La zone de Dieppe-Le Tréport est quant à elle composée de fond sableux moyens et de graviers. La turbidité y est naturellement moins importante, quelle que soit la saison.

- La phase de construction : un impact limité sur la turbidité des eaux

La construction du futur parc éolien en mer de Dieppe Le Tréport pourra avoir un impact sur la turbidité des eaux dans la zone – en raison :

- des opérations de battage (voire parfois de forage) pour installer les pieux des fondations jacket (en treillis métalliques), qui provoqueront la mise en suspension temporaire de sédiments ;

- des opérations d’ensouillage (c’est-à-dire la mise sous terre) de câbles inter-éoliennes, qui pourront également provoquer une remise en suspension temporaire le long du linéaire de câble.

Les modélisations réalisées montrent que les activités de construction ont un effet limité dans le temps et dans l’espace sur l’augmentation de la turbidité. En effet, les résultats indiquent que le panache turbide reste localisé autour du lieu des travaux. Les résultats montrent qu’à 4 km de distance du point d’opération, la turbidité est du même ordre de grandeur que celle des mois les moins turbides en conditions naturelles (3 mg/l) et que ces concentrations tendent rapidement (en moins de 3 heures) au retour vers ces valeurs normales de turbidité.

- La phase d’exploitation : un impact négligeable du parc éolien sur la turbidité une fois le parc en fonctionnement

Sur certains parcs éoliens en mer britanniques déjà installés, on a pu observer des panaches turbides de sédiments autour des fondations d’éoliennes. En effet, les fondations peuvent avoir un impact sur la turbidité des eaux en fonction notamment de leur interaction avec les courants qui transportent ces sédiments.

Les modélisations sur l’hydrodynamisme (les mouvements des masses d’eau) et la dynamique sédimentaire (le rôle des courants sur le transport de sédiments) réalisées dans le cadre de l’étude d’impact environnemental du projet de parc éolien en mer de Dieppe Le Tréport ont montré que les modifications des transports de sédiments liées aux fondations restent localisées autour des éoliennes et que ces modifications sont très faibles en bordure du parc éolien.

Il n’y aura aucune incidence sur la dynamique sédimentaire à la côte (c’est-à-dire à plus de 15km de la zone d’implantation du parc) et donc aucun impact sur l’érosion du littoral.

D’autre part, la présence des fondations jacket pourrait entraîner une mobilisation sédimentaire (c’est-à-dire une mise en mouvement de sédiments) concentrée autour des pieux et des fondations, ce que l’on appelle communément l’affouillement. On estime la profondeur théorique maximale d’affouillement (c’est-à-dire de creusement des fonds marins résultant du mouvement de l’eau face à un obstacle à l’image de l’érosion des berges d’une rivière provoquée par l’eau) à 1,6 m au plus autour de chaque pieu des fondations.

Le choix de fondation « jacket » pour le projet de Dieppe-Le Tréport, explique également ces résultats, puisque ces fondations jacket en treillis métallique avec des pieux en acier de 2,2 mètres de diamètre perturbent moins la dynamique sédimentaire que des fondations monopieux de plus de 5 mètres de diamètre, comme celles que l’on peut retrouver sur le parc éolien en mer de Thanet dans l’embouchure de la Tamise.

L’étude d’impact environnemental du parc éolien en mer de Dieppe Le Tréport évalue donc l’impact du parc éolien comme négligeable sur la turbidité des eaux en phase d’exploitation.

- En phase de démantèlement : des effets similaires à la phase de construction mais de moindre intensité

En phase de démantèlement, les effets seraient similaires à ceux attendus en phase de construction. Ils seraient toutefois de moindre intensité car les opérations de battage ou de forage ne sont pas nécessaires lors du démantèlement.

Quel est l'impact sur les oiseaux migrateurs du futur parc éolien, notamment avec la Baie de Somme et la Baie de Seine ?

Le site du projet de Dieppe Le Tréport bénéficie d’une importante base de données d’observations collectées entre 2007 et 2015 qui couvre l’ensemble des cycles biologiques des espèces. La baie de Somme, située à plus de 20 km du projet, représente une zone d’importance pour de nombreuses espèces d’oiseaux d’eau en période internuptiale, notamment au travers de son rôle dans les stationnements des oiseaux en migration.

On appelle, effet « modification de trajectoire » ou effet « barrière », l’influence de la présence du parc éolien en mer sur les oiseaux en vol, en migration ou déplacements locaux, cela peut se produire une fois les éoliennes installées en mer et en fonctionnement. Les oiseaux migrateurs peuvent être concernés par la présence des éoliennes et modifier leur migration. La modification du trajet peut entrainer un contournement du site ou un changement de parcours migratoire.

Les observations ont montré que les distances d’évitement varient selon les sites de projet (1 à 15km). Cet effet parait souvent négligeable par rapport à l’effort de migration. En effet, les oiseaux présentent des différences dans leur sensibilité à cet effet par exemple au travers de leur agilité en vol. L’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000, pièce annexe de l’étude d’impact sur l’environnement, montre que les espèces stationnant en baie de Somme sont davantage estuariennes (elles évoluent principalement autour et au sein des estuaires) et la plupart ne seront pas en contact avec le parc éolien (à 30 km de la baie de Somme). Par ailleurs, la baie de Seine étant très éloignée du projet (environ 150 km), aucun impact n’est attendu sur les espèces y stationnant.

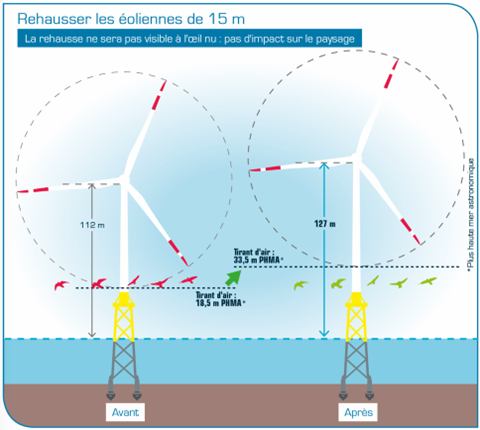

Enfin, EMDT a fait le choix de rehausser de 15 mètres la hauteur des mâts des éoliennes afin de réduire les risques de collisions entre les pâles des éoliennes en rotation et les oiseaux. En effet, la hauteur de vol des oiseaux marins est en général comprise entre le niveau d’eau et 30 m. Ainsi plus le tirant d’air, c’est-à-dire la différence entre le bout de la pale la plus basse et le niveau de l’eau, est grand, plus le risque de collision diminue. La réduction du nombre de collisions par l’application de cette mesure est significative et supérieure à 50% pour la quasi-totalité des espèces.

Source : EMDT, 2018

De plus, le maitre d’ouvrage fait le choix de garantir un espacement suffisant entre les lignes d’éoliennes et orienter le parc suivant les principaux axes de vol (environ 1000m selon l’axe principale nord-est/sud-ouest et 1300m selon l’axe secondaire orienté nord-ouest/sud-est). Elle permet de limiter significativement les perturbations d’oiseaux en vol (effet « barrière ») ainsi que les risques de collision en laissant, pour les espèces peu sensibles, des espaces significatifs et rectilignes entre les lignes d’éoliennes. Ces espacements importants sont intéressants notamment pour les laridés réalisant des mouvements réguliers entre la côte (colonies, sites de stationnement) et le large (zones de pêche notamment). EMDT prévoit également un important programme de suivi environnemental couvrant l’ensemble des composantes de l’environnement, y compris l’avifaune (relative aux oiseaux). Les suivis ont d’ores et déjà démarré en amont de la construction du projet et se poursuivront tout au long des phases de construction, d’exploitation et de démantèlement afin d’évaluer les effets réels du parc sur son milieu.

Au delà de ce programme de suivi environnemental qui est réglementaire, EMDT a mis en place un Groupement d’Intérêt Scientifique afin d’accroître les connaissances scientifiques sur les impacts du parc éolien. Le GIS Eolien en Mer pilote notamment des études concernant l’avifaune.

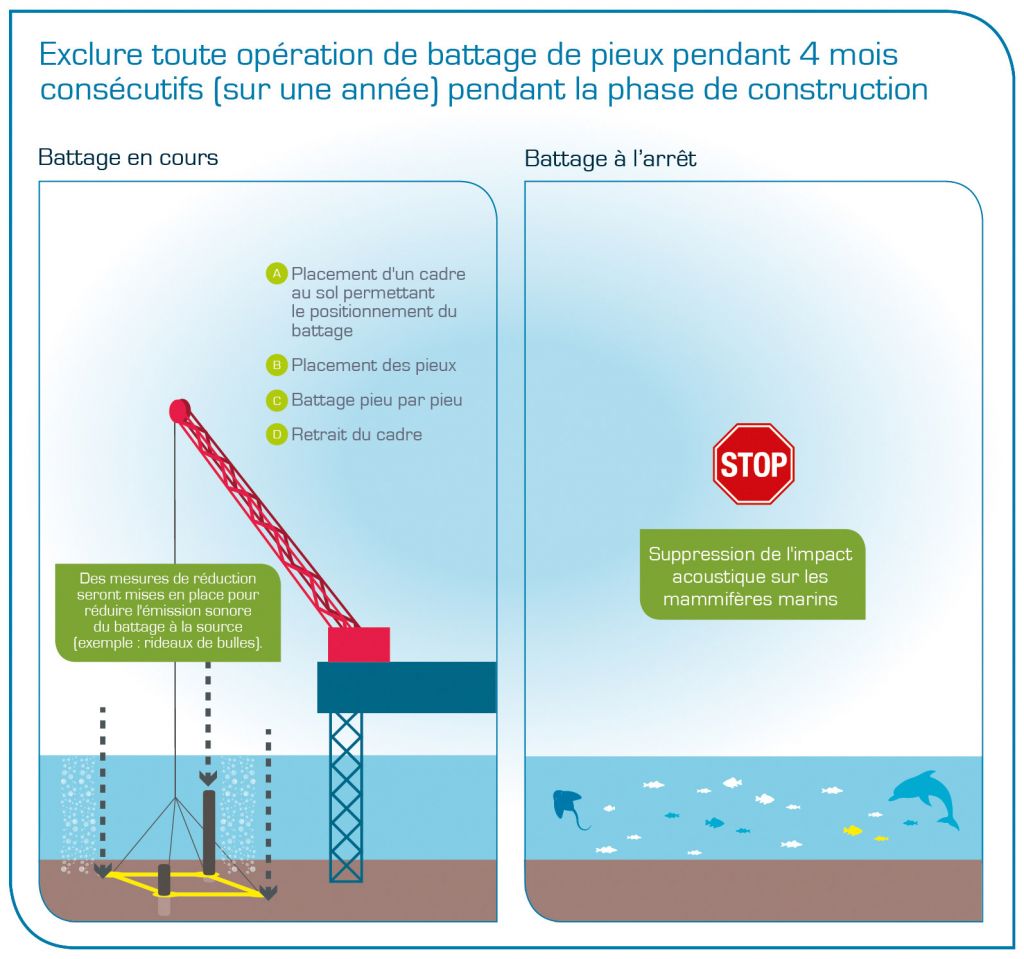

Quel effet aura le battage des pieux sur la faune marine locale ? Et avez-vous prévu des mesures pour réduire les éventuels impacts ?

La fixation dans le sous-sol marin des fondations jacket se fait par l’intermédiaire de quatre pieux en acier de 2,2 m de diamètre pour chaque éolienne. Pour être fixés dans le sous-sol, ces pieux sont battus (à l’image d’un piquet enfoncé dans le sol à l’aide d’une masse). Cette opération génère des bruits « impulsionnels », ou discontinus. Différentes études ont été menées pour évaluer l’impact de ce battage sur la faune marine présente dans la zone de projet, à savoir :

- Les mammifères marins ;

- Les espèces benthiques, vivant sur les fonds marins (ex : moules, bivalves…)

- Les mollusques et les crustacés ;

- Les poissons et les céphalopodes.

- Concernant les mammifères marins, le bruit généré par ce battage peut les amener à s’éloigner de la zone et leur masquer des informations sur leur environnement, ce qui pourrait empêcher l’accomplissement de certaines fonctions (ex : la chasse). De telles modifications du comportement de ces espèces s’observeraient sur une zone allant jusqu’à 1,6 mille nautique (3 km) autour du point de battage des pieux. Cependant les retours d’expériences sur les parcs éoliens en exploitation montrent que les espèces ont tendance à quitter les zones de travaux puis à revenir une fois ceux-ci terminés. Ainsi les suivis réalisés pendant le fonctionnement du parc éolien de Horns Rev I (Danemark), équipé de fondations monopieux, témoignent d’un retour des marsouins sur le site à hauteur des fréquentations d’avant la construction. De plus, il a été constaté que le retour des marsouins était complet 2 ans après le début de l’exploitation et que leur densité était constante et identique à celles observées à l’extérieur du parc.

- Concernant les espèces benthiques, les études réalisées ont montré que la modification de l’ambiance sous-marine n’aurait qu’un impact faible sur ce type de spécimens, en particulier car ceux-ci sont peu sensibles au bruit.

- Concernant les mollusques et les crustacés, l’impact attendu lors du battage de pieux est considéré comme faible. En effet, les études sur le sujet estiment la résistance au bruit de ces spécimens comme suffisamment forte pour qu’il n’y ait pas d’effets significatifs à leur encontre pendant la phase de travaux.

- Concernant les poissons et les céphalopodes, les études menées par le bureau d’étude Quiet-Oceans sur la zone du parc, montrent qu’il y aura une modification de l’ambiance sonore sous-marine pendant les travaux. Des risques de dommages physiologiques temporaires pourront être observés à proximité immédiate du battage (environ 40 m). En conclusion, il y aura un impact moyen attendu à l’échelle des stocks concernés. En revanche les retours d’expérience, notamment sur la construction du parc éolien en mer d’Alpha Ventus en Allemagne, montrent que les poissons pélagiques, vivant en haute mer, fuient la zone de travaux mais que leur niveau initial de fréquentation se retrouve une fois les travaux achevés.

Afin de limiter ces impacts sur l’ensemble de la faune marine locale, des mesures de réduction seront mises en œuvre par EMDT, parmi lesquelles :

- Une procédure de battage progressif (en puissance et en cadence) afin que les espèces sensibles puissent s’éloigner des zones de dommages physiologiques (environ 300 mètres autour des opérations de battage pour les mammifères marins). Cette mesure pourra être complétée le cas échéant par un éloignement des mammifères marins des zones à risque, au moyen d’outils sonores servant à effaroucher les spécimens ;

- La mise en œuvre de drones équipés de caméras thermiques infra-rouges permettant de détecter les mammifères marins présents dans la zone en phase de construction ;

- Le contrôle par enregistrement acoustique de la présence ou absence de mammifères marins dans les zones à risque ;

- La réduction des émissions sonores à la source aux moyens de système de confinement ou de rideaux de bulles. Cette technologie est notamment étudiée par le programme de Recherche et Développement « Respect » lancé par EMDT.

En 2018, une nouvelle mesure de protection des mammifères marins, en période de construction, a été proposée par EMDT, auprès de l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB), au moment de son analyse du dossier : l’arrêt des travaux de battage des pieux des fondations les quatre mois de reproduction des espèces présentes sur la zone.

Le parc accentuera-t-il l’érosion des falaises et l’ensablement de la Baie de Somme ?

Non, le parc éolien en mer n’aura pas d’incidence sur l’érosion des falaises (situées à minimum 15 km) ou sur l’ensablement de la Baie de Somme (située à 30 km du parc). En effet, si la présence des fondations des éoliennes dans l’eau et sur le sol marin peut effectivement engendrer une faible modification de la vitesse du courant et des mouvements naturels des sédiments, ces impacts restent localisés à proximité immédiate des fondations (les modifications de courants disparaissent env. 120 mètres après les fondations).

Du béton sera-t-il injecté dans les fonds marins pour faire tenir les éoliennes ?

Non, aucun béton ne sera coulé dans les fonds marins pour faire tenir les fondations des éoliennes. Les fondations des éoliennes seront fixées sur le sol grâce à des pieux en acier, eux-mêmes enfoncés dans le sol. Le seul béton utilisé sera coulé à l’intérieur des pieux en acier pour maintenir les extrémités des fondations, qui viendront s’insérer à l’intérieur. Il ne sera donc pas en contact ni avec la faune, ni avec la flore marine.

Les enjeux économiques et le tourisme

Le coût de la maintenance de l’équipement sera-t-il à la charge des collectivités territoriales ?

Non, la charge financière des opérations de maintenance sera supportée entièrement par le maître d’ouvrage, autrement dit la société Éoliennes en Mer Dieppe et Le Tréport (EMDT). Les collectivités ne prendront aucun frais de maintenance à leur charge.

Quelles seront les retombées économiques locales du parc EMDT ?

La société Eoliennes en Mer Dieppe Le Tréport et son fournisseur de turbines Siemens-Gamesa ont pris l’engagement de développer une filière industrielle française, en favorisant la création d’emplois et les retombées économiques sur le territoire :

- La fabrication des éoliennes entraînera la création de 750 emplois directs et indirects dans l’usine de production de nacelles et de pales de Siemens Gamesa implantée au Havre.

- 750 emplois supplémentaires seront mobilisés pour la construction et l’installation des autres éléments du parc éolien en mer (câbles inter-éoliennes, fondations, poste électrique en mer).

- Le port de Dieppe accueillera le centre d’exploitation et de maintenance ainsi que le centre de contrôle du parc avec environ 80 emplois pérennes EMDT travaille également avec les acteurs économiques de Normandie et des Hauts-de-France afin d’identifier les entreprises locales qui pourraient devenir fournisseur pour le projet éolien en mer, à ce jour une centaine d’entreprises potentielles pour la phase de construction ont été identifiées et rencontrées avec l’aide de la CCI Business Energies Renouvelables. Le travail d’identification d’entreprises potentielles sous-traitantes des fournisseurs de rang 1 pour les phases d’installation et d’exploitation se poursuit.

Trois grandes phases du projet génèreront en effet des retombées économiques pour le territoire :

- La phase de développement

En phase de développement, le porteur de projet améliore sa connaissance de la zone dans laquelle il implantera le parc éolien (ses caractéristiques, son environnement, etc.), afin de dimensionner les différents éléments du projet. Pour cela, il réalise des études approfondies et échange avec les usagers maritimes et la population locale.

Depuis 2014, dans ces domaines d’expertise (études techniques et environnementales, logistique et concertation, communication), EMDT a fait appel à une centaine d’entreprises françaises en Normandie et dans les Hauts-de-France.

- La phase de construction et d’installation

Pour cette phase fortement créatrice d’emplois, EMDT se trouve, en 2022, dans la phase de sélection des potentiels fournisseurs des grands « lots » du futur parc éolien en mer (ou fournisseurs de rang 1 qui correspondent à la production et à l’installation des principaux éléments du parc). Pour cela il s’agit dans un premier temps d’identifier des entreprises qui pourraient se placer en rang 2 ou 3 dans la chaîne d’approvisionnement du projet puis de participer à leur montée en compétence en facilitant également la mise en relation avec nos fournisseurs de rang 1.

- La phase d’exploitation et de maintenance

Pendant toute la phase d’exploitation et maintenance (soit à minima 25 ans), EMDT pourra s’appuyer sur les compétences d’entreprises locales pour divers besoins, par exemple des prestations logistiques ou des travaux subaquatiques.

Quelle que soit la phase du projet, EMDT ainsi que ses fournisseurs de rang 1 (pour la phase de construction) . Nous invitons l’ensemble de sous-traitants potentiels de rang 2 et 3 à s’y inscrire.

Le parc fera-t-il fuir les touristes du littoral ?

Les différents retours d’expérience de parcs déjà implantés à l’étranger ne démontrent pas d’effets négatifs sur le tourisme. L’implantation d’un parc éolien en mer sur une zone côtière ne semble pas constituer un critère dans le choix des zones touristiques. Parfois, de nouvelles activités touristiques ont été créées avec succès autour de l’éolien en mer (ex : balades en mer à proximité des parcs, centre d’information, etc.). Pour en savoir plus, une étude sur ce sujet est disponible sur notre site internet : (Retour d’expérience : Tourisme et Eolien en mer. VUES sur Mer, 2018)

Les éoliennes seront-elles visibles depuis la côte ?

Oui, les éoliennes seront plus ou moins visibles selon le point d’observation choisi depuis le littoral et également selon la météo, la position du soleil ou encore la couleur du ciel.

La nuit, seul le balisage aéronautique (composé de lumières clignotantes fixées sur les éoliennes) sera visible depuis la côte. Cela permet aux avions et aux éventuels hélicoptères de secours de repérer l’emplacement du parc et ainsi de garantir la sécurité aérienne. Un nouvel arrêté paru le 23 avril 2018 a permis de réduire considérablement l’impact visuel de nuit du parc éolien en mer puisque seules 11 éoliennes en bordure du parc sur les 62 seront équipées d’un balisage aéronautique visible depuis la côte.

42 simulations visuelles ont été réalisées entre Veules-les-Roses sur la côte d’albâtre et Fort-Mahon situé entre la baie de Somme et la baie d’Authie. Elles permettent d’imaginer l’emprise paysagère des éoliennes en fonction de l’heure dans la journée et de la météo. Vous pouvez les retrouver en cliquant sur le lien suivant : https://dieppe-le-treport.eoliennes-mer.fr/photomontages/carte.html

L’éolien en mer

Pourquoi ne pas faire des éoliennes sous-marines ?

Le terme « éolienne » se réfère spécifiquement aux turbines produisant de l’électricité grâce à la force du vent. Les turbines sous-marines sont appelées « hydroliennes » et fonctionnent grâce à la force des courants marins.

L’appel d’offres de l’Etat de 2013 relatif à la zone de Dieppe Le Tréport concernait uniquement le développement d’un projet « éolien en mer » et non « hydrolien ». Le porteur de projet ne peut donc pas installer d’hydroliennes dans cette zone.

Les éoliennes sont-elles recyclabes ?

Chaque éolienne du futur parc éolien en mer sera composée de trois parties principales :

- Un mât d’un diamètre variant de 6m en section basse à 4m en section haute ;

- Une nacelle, positionnée au sommet du mât, d’une longueur de 20m pour une hauteur de 8m et une largeur de 9m

- Un rotor composé de 3 pales insérées sur un moyeu. Chacune de ces pales présentera une longueur de 81m, permettant ainsi d’atteindre une surface balayée par le rotor d’environ 22 000m².

Les éoliennes seront composées d’un grand nombre de matériaux. Néanmoins, les principaux matériaux seront :

- l’acier pour les parties métalliques comme la structure du mât, de la nacelle et du moyeu

- de la fibre de verre pour les pales et la structure externe du moyeu et de la nacelle.

Concernant la question du recyclage des matériaux des éoliennes, il est à ce jour estimé qu’environ 90% d’une éolienne est recyclable. L’acier et le cuivre notamment se recyclent très bien en fonderie.

Concernant les équipements contenus au sein des éoliennes, au préalable des opérations de démantèlement, une étude sera menée pour valider leur possible réutilisation en fonction de leur état notamment. En effet, la réutilisation d’équipements après remise en état est de plus en plus courante dans le secteur de l’éolien en mer comme par exemple les équipements des nacelles des éoliennes. Cette étape sera déterminante car elle permettra de définir en amont la destination des différents composants.

La fibre de verre, quant à elle, sera si possible réutilisée ou recyclée. Actuellement, les pales d’éoliennes en mer, faites de fibre de verre composite, peuvent être broyées et valorisées comme combustible dans les cimenteries, en remplacement des carburants fossiles traditionnellement utilisés. Les cendres servent ensuite de matière première dans la fabrication du ciment. Cette technologie limite donc la production de déchets. Une autre forme de valorisation consiste en la fabrication de mobilier urbain.

D’autre part, de nombreux travaux sont en cours pour optimiser le recyclage des parcs éoliens en mer ou concevoir des pales 100 % recyclables.

Quelques exemples :

- En septembre 2020, un projet de recherche nommé « ZEBRA » a été lancé par l’Institut de recherche technologique Jules Verne, en partenariat avec un consortium de six acteurs de l’énergie éolienne dont font partie Engie et LM Wind Power. Leur objectif est de fabriquer une éolienne aux matériaux et aux composants 100 % recyclable d’ici mi-2024, à travers notamment le développement de pales d’éoliennes en thermoplastique qui peuvent être refondues après usage.

- De son côté, Siemens Gamesa Renewable Energies a dévoilé une pale d’éolienne entièrement recyclable en septembre 2021 : la RecyclableBlade

- Concernant le recyclage des pales existantes des parcs en exploitation, un consortium mené par le Norvégien Aker Offshore travaille sur un projet d’usine de recyclage de pales d’éoliennes au Royaume-Uni.

- L’université de Washington en collaboration avec General Electric (GE) et Global Fiberglass Solutions Inc (GFSI) de Seattle a mis au point une solution de valorisation qui consiste à utiliser le broyat de pales pour fabriquer de nouveaux matériaux composites. Le produit obtenu à partir du broyage des pales serait aussi résistant que les composites à base de bois. De très nombreux usages peuvent être envisagés comme des dalles de sol, des glissières de sécurité le long des axes routiers, des plaques d’égout, des skateboards, des meubles ou des panneaux pour le bâtiment.

Le recyclage des pâles d’éoliennes est un sujet crucial pour la filière qui a pour objectif d’atteindre 100% de recyclage des éoliennes le plus rapidement possible.

L'énergie éolienne est-elle réellement efficace ? Permet-elle d'alimenter suffisamment d'habitations ? Est-ce un bon rapport qualité-prix ?

Compte-tenu de la répartition des vents sur la zone d’implantation du projet, les éoliennes devraient tourner environ 90 % du temps. La production annuelle des éoliennes correspond à un fonctionnement à pleine puissance pendant 40% du temps.

Avec un rotor de 167m de diamètre, l’éolienne Siemens Gamesa 8 MW choisie pour équiper le parc au large de Dieppe et du Tréport est conçue pour s’adapter de manière optimale aux vents des côtes françaises. Ces éoliennes sont capables de démarrer à partir d’une vitesse moyenne de vent de 11 km/h, de fonctionner à pleine puissance à partir de 45 km/h environ et de s’arrêter automatiquement lorsque le vent dépasse 100 km/h.

Le parc permettra de fournir annuellement l’équivalent de la consommation électrique annuelle de près de 850 000 personnes (plus de 2 000 gigawattheures par an), soit environ les deux tiers de la population de Seine-Maritime.

En France, le coût de l’éolien en mer est aujourd’hui plus élevé que d’autres sources de production d’électricité, comme par exemple, le nucléaire installé. En effet, la filière « éolienne en mer » française bien que techniquement mature, est encore en phase de structuration industrielle contrairement à celle d’autre pays européens. Elle dispose donc d’une marge importante de réduction de ses coûts.

Les premiers appels d’offres pour des projets éoliens en mer, au large des côtes françaises, ont été lancés par l’Etat en 2011 et 2013. Depuis, dans le reste de l’Europe, le secteur de l’éolien en mer a connu des baisses des coûts. En 2018, l’Etat a donc négocié avec les porteurs de projets éoliens en mer français, une baisse du tarif de rachat de l’électricité de 30%, entraînant une réduction de 40% des subventions publiques.

A l’avenir, une croissance régulière du marché de l’éolien en mer français engendrera d’autres baisses de ces coûts, du fait principalement :

- D’économies d’échelle sur la chaîne d’approvisionnement ;

- De l’optimisation des méthodes d’installation en mer ;

- De l’augmentation de la productivité des éoliennes et de la diminution des coûts d’exploitation.

En témoigne plus récemment, l’attribution de la zone du futur parc éolien en mer au large de Dunkerque au prix de 44€/MWh. Ainsi, l’éolien en mer est aujourd’hui l’une des sources d’énergie les plus compétitives du marché parmi les nouvelles installations de production électrique.

L’énergie éolienne, comme toutes les énergies renouvelables, offre également l’avantage de ne pas dépendre pour son fonctionnement d’énergies fossiles, souvent importées. Ainsi, la quasi-totalité des coûts de production de l’éolien offshore sont réinvestis dans l’économie locale car les projets ne prévoient pas d’importations de combustible et car les équipements seront majoritairement produits en France, ou en Europe (par exemple, pour le projet de Dieppe Le Tréport, les éoliennes Siemens Gamesa seront fabriquées au Havre).

Comment les personnes intéressées peuvent-elles se former pour acquérir les compétences nécessaires afin d’accéder aux métiers de la filière éolienne en mer ?

Le développement des compétences par la formation est primordial pour le succès de la filière industrielle de l’éolien en mer.

Des heures de formation seront dispensées à destination des futurs salariés engagés pour travailler soit dans les usines de fabrication d’éoliennes au Havre, soit sur la maintenance des éoliennes du projet éolien en mer de Dieppe Le Tréport. Au total, 315 000 heures de formation seront dispensées, dont 230 000 heures pour les besoins des usines du Havre et 85 000 heures pour les besoins de maintenance tout au long de la vie du projet. Ces heures de formation viendront en complément de la formation initiale de l’employé.

Dans les usines Siemens Gamesa, les métiers principaux seront les suivants : monteurs électriques et mécaniques très qualifiés, techniciens de contrôle, opérateurs d’assemblage et de finition. Les filières de formation existent déjà pour ces métiers, des discussions sont également en cours pour en développer de nouvelles.

Certaines formations correspondantes sont déjà dispensées dans les établissements normands :

- Lycée Pablo Neruda à Dieppe

- Lycée Emulation Dieppoise à Dieppe

- Lycée Anguier à Eu

- Lycée Guy de Maupassant à Fécamp

- Lycée maritime Anita Conti à Fécamp

- Lycée Jean-Baptiste Colbert au Petit Quevilly

- Lycée Jean Rostand à Offranville

- IUT de Rouen Normandie au Mont-Saint-Aignan

- IUT de Cherbourg

- Windlab à Amiens

- INSA de Rouen

- AFPA à Cherbourg et Caen

Des parcours de professionnalisation sont également prévus pour former les personnels aux spécificités de l’éolien en mer. La démarche est la même pour les emplois de maintenance. Le maître d’ouvrage et Siemens Gamesa disposent d’une vision claire des types de métiers qui seront mobilisés pendant l’exploitation du parc : une cartographie des formations existantes est menée depuis quelques années. Siemens Gamesa a ainsi travaillé en collaboration avec le Ministère de l’Education Nationale à la refonte du BTS de maintenance pour inclure un volet spécifique à la maintenance éolienne en mer.

Pourquoi la France veut-elle implanter des éoliennes en mer en plus des éoliennes terrestres ? Combien y a-t-il d’éoliennes en mer installées au large des côtes françaises ?

L’éolien terrestre et l’éolien en mer sont complémentaires et constituent deux formes de production d’électricité nécessaires pour atteindre les objectifs de la transition énergétique. L’éolien en mer permet de produire plus d’électricité grâce à un vent plus fort et plus régulier qu’à terre. Pour le moment, seul le parc éolien en mer du Banc de Guérande, au large de Saint-Nazaire a été inauguré : 80 éoliennes en mer produisent donc aujourd’hui de l’électricité depuis la fin de l’année 2022. Trois autres parcs sont actuellement en construction : la situation va donc changer dans les mois à venir.

Quelles sont les différences entre des éoliennes en mer dites « flottantes » et des éoliennes en mer dites « posées » ?

Il existe actuellement deux systèmes d’installation pour l’éolien en mer : posé ou flottant.

- Pour l’éolien posé, la turbine est posée sur le fond marin, ce qui nécessite une faible profondeur d’eau (moins de 40-50 mètres). Actuellement 7 projets de parcs éoliens posés en mer sont en développement au large des côtes françaises (Saint-Nazaire, Saint-Brieuc, Courseulles-sur-Mer, Fécamp, Dieppe-Le Tréport, Iles d’Yeu et de Noirmoutier, Dunkerque). Cette technologie est utilisée dans d’autres pays d’Europe depuis une trentaine d’années et nous disposons de nombreux retours d’expérience à son sujet (plus de 5000 éoliennes en mer en fonctionnement en Europe);

- Pour l’éolien flottant, la turbine est fixée à une plateforme flottante ancrée sur le fond marin. Cette technologie permet d’installer des éoliennes avec des profondeurs pouvant aller jusqu’à 200 mètres. Cette technologie est actuellement encore au stade de la recherche et du prototypage dans le monde entier. En France, une première éolienne servant de prototype a été installée au large du Croisic en 2018. Quatre parcs éoliens pilotes sont également en développement en Atlantique et Méditerranée et les premiers parcs commerciaux sont actuellement en cours d’appel d’offres en Méditerrannée.

Le projet éolien en mer au large de Dieppe et du Tréport résulte d’un appel d’offres lancé par l’Etat en 2013. Le cahier des charges de cet appel d’offres impose certaines caractéristiques techniques au projet, comme la zone d’implantation ou le fait que les éoliennes soient fixées sur des fondations posées sur les fonds marins, autrement dit des « éoliennes posées ». Le porteur de projet ne peut donc pas mettre des éoliennes flottantes.